国之脊梁(书画篇)·走向世界的共和国文化大使·张庆祥作品展

把玩“民间性”的符号游戏

当代“民间书风”与古代民间书法到底是一种怎样的关系?为什么来自“民间”的东西竟能成为当下流行的“重头戏”?在我看来,这些问题是透析当代“民间书风”事实真相的关键。

我们不妨从“民间书风”的“将军人物”王镛说起。

王镛说:“我偏爱民间书法的可爱之处,在于朴实真率,在于心灵表达的自然流露。”对于王先生的这一观点,人们很少有什么异议,发生疑问的是王先生的作品。比如,古代民间书法大多有一种一往无前、心无旁碍的“率气”(如刑徒砖、汉简),由率而真,自然产生一种排闼而下的痛快感、真实感;而王先生的作品章法行气往往左右罔顾而言它,既不“率”也不“真”,“真率”两字不知从何说起?又比如,古代民间书法虽是“无伤不成美”(宋记丁语),却非处处皆“伤”,王先生的作品线形破败、章法凌乱、几乎“遍体鳞伤”,是否“伤”得越多就越朴实?还有,古代民间书法大多是无意识状态下的产物,故而丰富多彩,不拘一格,而王先生的作品大感觉虽乱,却是近于件件相同,“民间的”自然天籁又是如何体现的……

实际上,不必做太多的比较既可发现,无论就形式还是就精神而言,王先生的作品与古代民间书法并不亲近,二者之间的出入是很大的,这不能不令人怀疑王先生“偏爱民间书法”的真实性。以王先生的功力和对书法的理解,唯一的解释只能是:王先生实则无心在古代民间书法与自己的作品之间建立起某种直接的关系,古代民间书法不过是“借尸还魂”、实现王镛版的“民间书风”的一个工具罢了。王先生深知,古代民间书法在技巧上固然谈不上什么高深,但其深厚的意蕴、驳杂的内涵却不是触手可及的“廉价货”。就拿“真”来说吧,徐生翁以近乎绝世的方式成就其作品老农般的执拗,是一种“真”;陈子庄饿着肚子体验大自然空谷话开的寂寞与芬芳,又是另一种“真”。这些洋溢着个性色彩而又不乏民间性的“真”肯定是好东西,但太真了,需要拼耗一生的时间去获取那一点点小小的真实,无论如何都是令人望而却步的。这样磨磨蹭蹭的无疑是一场“消耗战”,为智者所不取,在王先生看来,最简单、有效的办法就是“一超直入”地创造出一个自我风格的“民间书风”来。

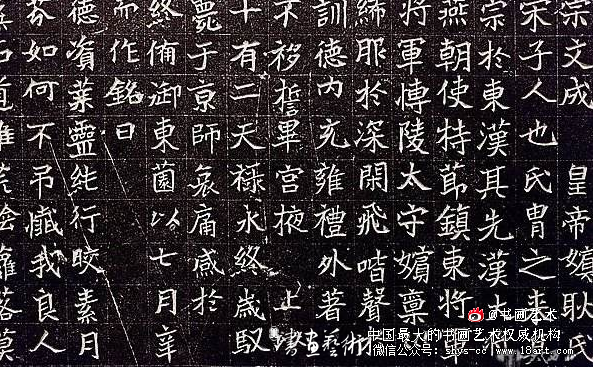

这种“一超直入”的方法终于成就了以木纳代替浑厚,以邋遢象征淳朴,以大不咧咧指示憨态可掬的王镛的“民间书法”。具体地说,就是充分调动每个汉字形体的暗示功能,尽量把所有的汉字都往叉手叠脚的庄稼汉、呆里呆气的农村二傻子的模样上去写,再辅以摸爬滚打、揉搓推放,越无赖越“精彩”、越放纵越“神气”的用笔,以及东张西望、心猿意马的章法行气,王镛在“无法既是至法”、“我自为法”中找到一种实现“民间性”的书写套路。构成这个套路最基本的符号包括:“山”字必是傻乎乎地“张着大嘴”,“王”字肯定是矮墩墩的,“云”字下部必是三横,多个横画一定要“堆”得象个草垛子,折笔处大多一扫而下,绕圈的地方千万不能写圆了、千万不能出现换锋动作,每篇作品的章法一定要乱、切不可有条不紊等等。

有人说,这就是王镛的风格,但我不这么看。理由是:王镛对于这套符号的运用令人惊奇,逮到机会就用,不分场合地用(打破书体的限制),几乎到了拿起笔来就绝不放过的程度。不能说这是王镛的无能,只能说明这套符号对于王镛实在是太重啦——它是王镛书法的“命根子”。风格是可以变的,而“命根子”是绝对不可丢的。这套符号已经超出了风格的意义,而具有某种图像象征的功能。失去了符号象征的“命根子”,王镛将失去标榜其作品“民间性”的最重要的砝码。通过这套符号,王镛告诉我们:民间就是土气,土气就是民间。要想让别人认同你的“民间性”,就必须竭力把作品打扮成一幅“乡下人”的土模样,越土越好,最好是土得掉渣子。

这使我们想起1990年代以来流行于中国画界的“民俗风”。画人物的,一定要到西藏去,画面上的藏民必是穿着羊皮袄、灰头土脸的,还有法轮、念珠、雪山、牦牛,最好也能见缝插针地运用到画面上;画山水的不能不去黄土高原、太行山,所画的山大多是圆圆的、凸凸的、一副“土包子”的样子,点缀于山间的农家一定是被灌木丛包围着,还有农家的石碾、石磨、老柳树、下蛋的老母鸡等等,也是画面上不可缺的。这些城里画家的眼中,不会有沙化退化的土地,不会有干旱等死的麦苗,不会有沦为放牛娃的失学儿童,一句话,不会有煞风景、倒胃口东西;他们需要的是那些让城里人感到即有新鲜的乡土味,又轻轻松松、漂漂亮亮的关于西部、关于农村的消费符号。

王镛的山水画提醒人们,他曾经是这些城里画家中的一员。拥有了这样一笔“民间性”的创作财富,王先生自然比那些整日苦苦临贴的书人们更具有“民间性”的敏感度。因此,当王先生打出“民间”品牌的时候,他比任何人都清楚,那些古代民间书法说到底,大多不过是些社会下层人群苦苦挣扎的记录而已,这绝不是现代都市人喜欢的。

一旦把这种“民间性”写实了、写真了,不但不行,而且弄巧成拙、自找难看。

王先生的“过人之处”就在于此,他以符号化的方式,在最短的时间里完成了王镛的“民间书风”的塑造,打出拉“品牌”,迅速占领了古代民间书法这块尚未开发的处女地,使自己的艺术紧跟时代的节奏“与时共进”。王先生的“成功”是显而易见的:在北京这样一座拥有四合院、糖葫芦、大碗茶、假古董的时代大都市里,王镛书法以其毫不逊色的“民间性”,为书法能够成为妆点北京城的一处“民俗”做出了“贡献”,这是书法史上旷古未有的“奇迹”。

至此,我们可以得出这样的结论:王镛书法与古代民间书法之间的关系,与其说是一种祖述与渊源,勿宁说是一种大众流行色彩的趣味与消费。在模仿与改写“民间”的过程中,古代民间书法作为艺术样态和历史文本已被剥离出其原生语境,其原本具有的丰富的内涵已被抽空、置换成现代大众流行的“民间性”和“新活力”。在王镛式的对遥远古代的轻松回眸中,展现出来的不再是沉重历史背后鲜活的人的灵魂,而是一种现代都市人关于古代民间的想象,一种反讽式的无聊与洒脱,一种以民间为名、被现代都市人玩弄于鼓掌之间的符号游戏。

王镛的意义还体现在,作为当代“民间书风”的“精神领袖”,这种对古代民间书法的形式消解与符号化重建,给那些在古代民间幽暗的历史长廊中摸索的书人们指出了一条道路,提供了一个直接师法的典型。这种典型的意义仿佛两种镜子——透视镜和哈哈镜。透视镜:它为透视、研究古代民间书法这个书法文本确立了必然的视阔、规定了观看的方法;哈哈镜:它为那些艺术精神尚处在幼儿阶段的书人们创造了一个在镜中自我呈现、自我确认的机会,使他们发现并沉溺于这种镜像式的主体成型的幻觉。有了这两方面的保证以及王先生现身说法的“成功”经验,所谓的“民间书风”的流行不仅是必然的,而且也肯定是“高效的”。

对于今天的都市人来说,历史的链条已被切断,人们进入历史的“身份”不再是来者和继承者,而是越来越像从城里来到乡下的“观光客”和“开发商”,把一些感兴趣的“碎片”捡回去,作为“到此一游”的信物、或者重新包装一下贩到城里赚大钱。历史的时间感、纵深感消失了,一切凝固于现在,共时性地存在于今天的同一文化空间之中。

当代“民间书风”显然与此有关。在一次次“民间”的戏拟符号游戏中,历史的厚度、艺术的崇高、民间的鲜活只不过是些不着边际的词汇的装饰,这种装饰的背后是都市人焦虑而又悬空的心。这就是当代“民间书风”的精神实质。